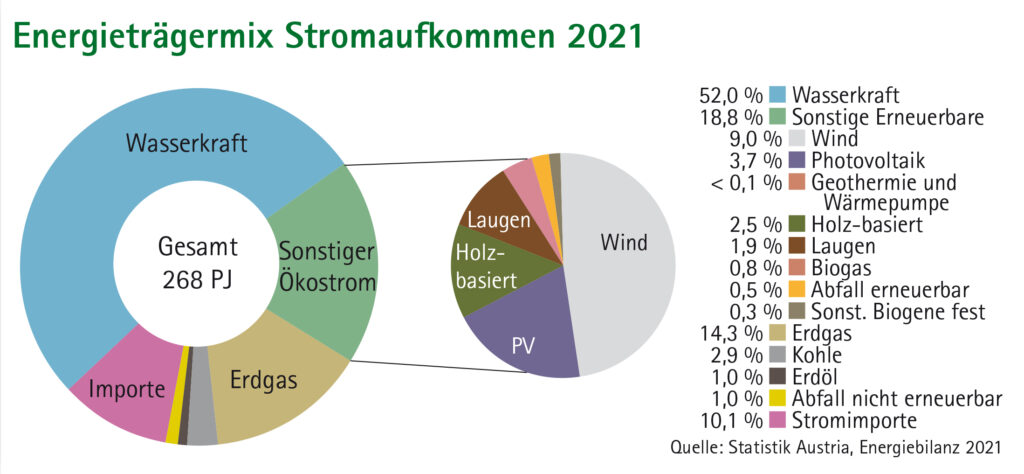

Die Stromerzeugung und kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung (KWK) in Bioenergieanlagen bildet ein bedeutendes Standbein der Bioenergieverwendung. In etwa 160 Kraftwerken und Kraftwärmekopplungsanlagen (KWK-Anlagen) auf Basis fester Biomasse, rund 270 Biogasanlagen sowie der Laugenverbrennung bei KWK-Anlagen der Papierindustrie werden etwa 6 Prozent des österreichischen Stromaufkommens produziert. 40 Prozent der Biomasse-Fernwärmeerzeugung basiert auf KWK-Anlagen. Insgesamt stellen Biomasse-KWK-Anlagen mehr als 20 Prozent der in Österreich erzeugten Fernwärme bereit.

Entwicklung und Potenziale

Die Ökostromerzeugung aus fester und flüssiger Biomasse sowie Biogas hat sich von 8,8 Petajoule im Jahr 2005 auf 16,1 Petajoule im Jahr 2021 erhöht. Während in diesem Zeitraum die Stromerzeugung auf Basis fester Biomasse (inkl. Lauge, ohne Hausmüll) von 6,9 Petajoule auf 12,7 Petajoule kletterte, verdoppelte sich die Stromerzeugung aus Biogas von 1,1 Petajoule auf 2,2 Petajoule. Bei Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen könnte die Ökostromerzeugung aus fester und flüssiger Biomasse sowie Biogas bis zum Jahr 2030 um etwa 42 Prozent auf 23,5 Petajoule ausgebaut werden. Vom Ausbaupotenzial in der Höhe von 6,7 Petajoule entfallen rund 40 Prozent auf feste Biomasse und etwa 60 Prozent auf Biogas. Um diese Potenziale in den Markt bringen zu können, müssten bis 2030 KWK-Anlagen auf Basis fester Biomasse und Biogas mit einer elektrischen Leistung von mindestens 300 MW errichtet werden.

Biomasse im Ökostromregime

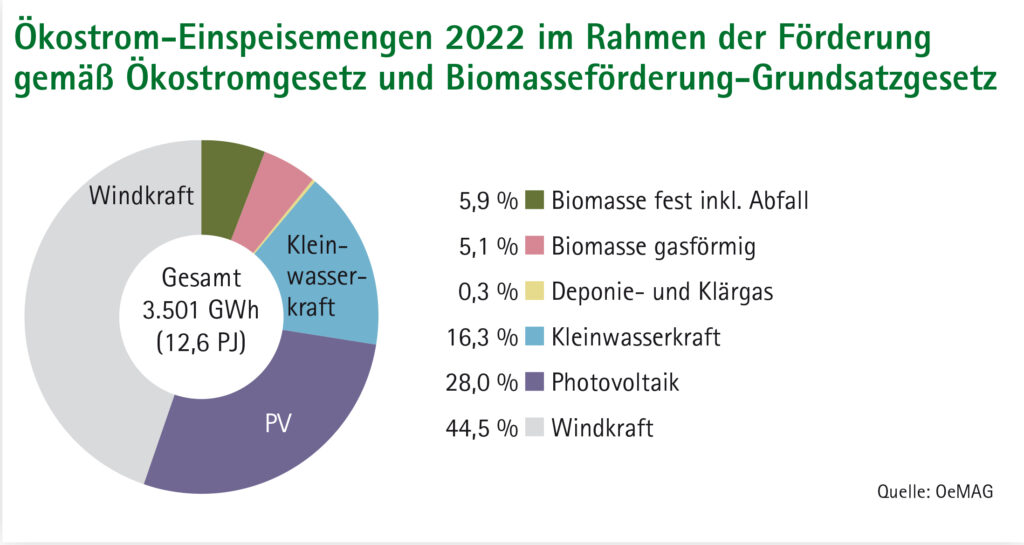

Das Ökostromgesetz bildete in Österreich vor Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) den Rahmen für die Stromerzeugung aus Biomasse und Biogas. Mit Ende 2022 standen in Österreich Stromerzeugungsanlagen auf Basis fester Biomasse mit einer elektrischen Leistung von 43,8 MW, Biogasanlagen mit 10,6 MW, Anlagen auf Basis flüssiger Biomasse mit 0,1 MW und Anlagen auf Basis Deponie- und Klärgas mit 11,6 MW in einem Vertragsverhältnis zur Ökostrom-Abwicklungsstelle OeMAG. Diese Anlagen erzeugten in Summe 3.500 GWh Strom, der 2022 ins Netz eingespeist wurde und im Rahmen des Ökostromgesetzes und des Biomasseförderung-Grundsatzgesetzes mit einer Einspeisetarifförderung unterstützt wurde. Aufgrund auslaufender Fördertarife ist die Einspeisemenge von Strom aus fester Biomasse seit 2019 stark zurückgegangen. Weniger als 10 % des Stroms aus Biomasse wurden im Jahr 2022 über das Ökostromregime abgewickelt. Insgesamt werden jährlich etwa 4.500 GWh Strom aus biogenen Quellen produziert.

EAG löst Ökostromgesetz ab

Ab Ende 2021 traten aufgrund des stark gestiegenen Strommarktpreises zahlreiche Anlagen (vor allem Windkraft und Biomasse) aus dem Ökostrom-Fördersystem aus. Somit kam es 2021 erstmals zu einem Rückgang der installierten Leistung von Anlagen mit Vertrag zur OeMAG. Das 2021 beschlossene Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2030 um 27 TWh steigern, davon um 1 TWh aus Biomasse.

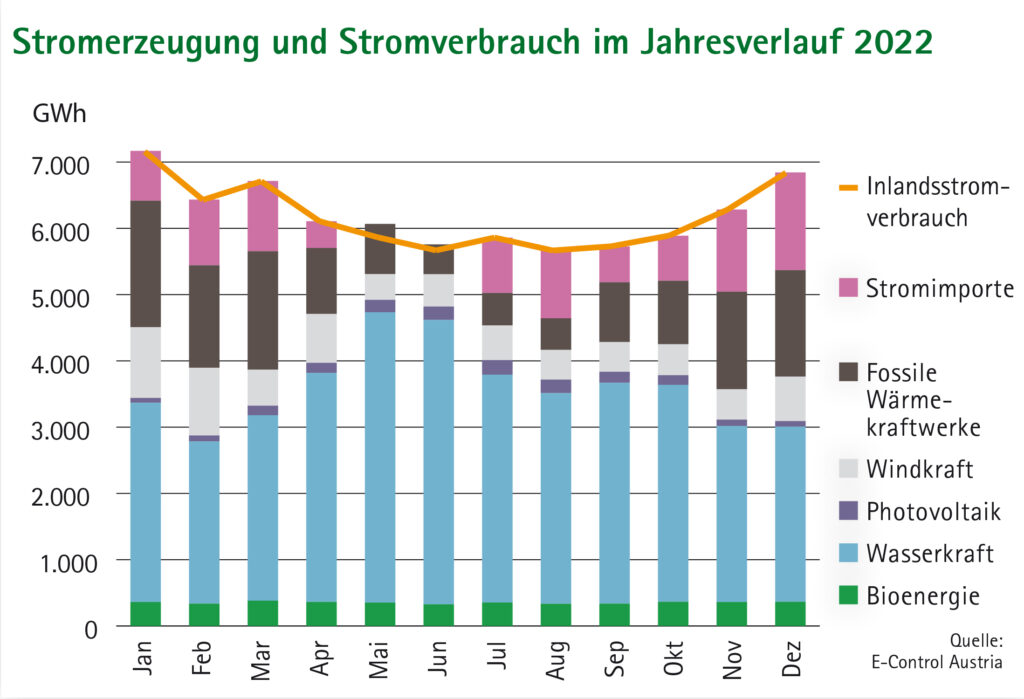

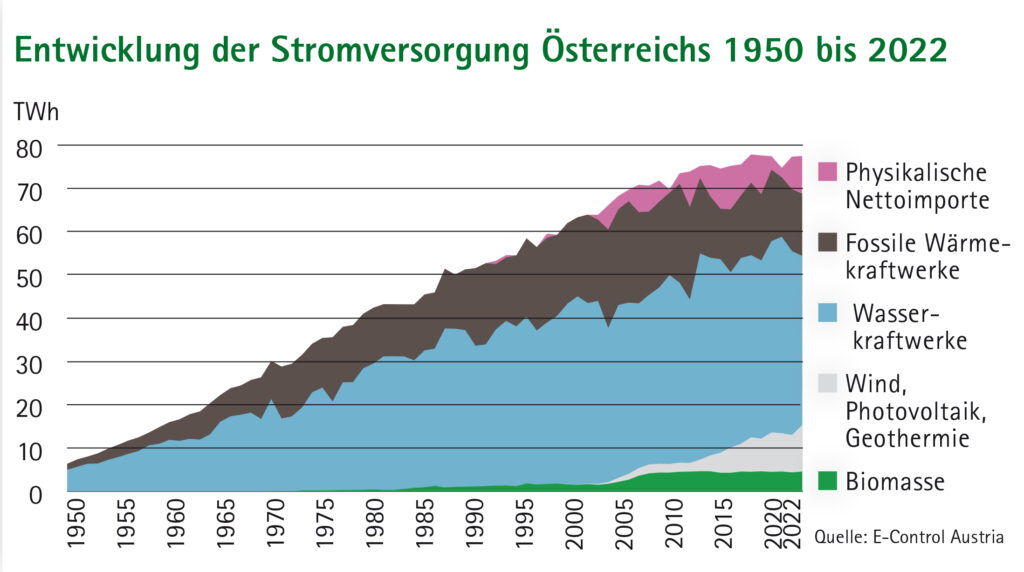

Stromerzeugung im Winter

Eine besondere Herausforderung ist die Stromaufbringung im Winter. Aufgrund des geringen Wasserangebots der Flüsse steht in dieser Zeit nur wenig Wasserkraft zur Verfügung. Das gleiche gilt allerdings auch bei anhaltender Hitze und Trockenheit im Sommer. Verbunden mit dem gesteigerten Stromverbrauch während der Heizperiode kommt es gerade im Winter zu beträchtlichen Abhängigkeiten von Energieimporten. Die erneuerbare Stromerzeugung sinkt auf unter 50 Prozent, der Rest des Strombedarfs muss durch fossile Kraftwerkskapazitäten und Stromimporte, vorwiegend aus Deutschland und Tschechien, gedeckt werden. In beiden Ländern wird Strom zu einem Großteil in Atom- und Kohlekraftwerken produziert. Der Stromverbrauch in Österreich ist seit 1950 kontinuierlich gestiegen. 2001 ist Österreich vom Netto-Stromexporteur zum -Importeur geworden. 2015 erreichten die Nettoimporte den Höchstwert von etwa 10 TWh, auch 2022 wurden fast 9 TWh importiert. Wind und Photovoltaik haben in den letzten Jahren zugelegt und lieferten 2022 zusammen fast 11 TWh Ökostrom.

Im künftigen Energiesystem Österreichs wird sich diese Problematik durch den Ausbau der Umgebungswärme (Wärmepumpen haben bei niedrigen Temperaturen geringere Wirkungsgrade und einen erhöhten Stromverbrauch), den Ausbau der Elektromobilität (Leistungsabfall bei Batterien von Elektroautos bei niedrigen Temperaturen) und den erhöhten Anteil von PV-Strom (geringe Stromerträge im Winter) verschärfen. Der forcierte Einsatz von wärmegeführten KWK-Anlagen auf Basis Biomasse bietet hier einen Lösungsansatz. Im Jahr 2030 könnten etwa 23,5 Petajoule (6.500 GWh) auf Basis Bioenergie und brennbaren Abfällen bereitgestellt werden. Die Produktion sollte vorwiegend in den Wintermonaten erfolgen, um die fehlenden Stromerträge aus Photovoltaik und Wasserkraft teilweise auszugleichen. Neben der Deckung des Winterstrombedarfs ist der Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen ein weiterer potenzieller Einsatzbereich für Bioenergieanlagen. Die Konzentration auf kleine, dezentrale Anlagen erleichtert die Holzlieferlogistik, sichert die regionale Stromversorgung und hat positive Effekte auf die Netzstabilität. Biomasse-Kraftwärmekopplungsanlagen wirken sich doppelt positiv auf das Energiesystem aus, da sie auch Strom produzieren, wenn wenig volatile Energie vorhanden ist (Wintermonate, Schlechtwetter- oder Dürreperioden) und weil sie das Energiesystem gleichzeitig durch die Produktion von Wärme entlasten.

Fokus auf kleine, dezentrale Anlagen

Bei der Stromerzeugung aus fester Biomasse soll generell die Schwerpunktsetzung auf dezentrale Anlagen mit einer elektrischen Leistung kleiner 500 kW beibehalten werden. Die Effizienz eines Standortes ist bei überschaubaren regionalen Versorgungskonzepten und sinnvoller Wärmenutzung in der Regel besser als bei überregionalen Großprojekten. In diesem Leistungsbereich arbeiten heimische Unternehmen intensiv an der Weiterentwicklung innovativer Technologien. Vor allem bei Holzgas-KWK-Anlagen im kleinen Leistungsbereich haben österreichische Hersteller in den vergangenen Jahren große technologische Fortschritte erzielt. Nur wenn diese Unternehmen ihre Produkte am Heimmarkt positionieren können, werden sie auch die enormen Exportchancen wahrnehmen. Gerade im kleinen Leistungsbereich zeigt sich ein großes Potenzial bei bestehenden Biomasseheizwerken und Gewerbebetrieben, von der ausschließlichen Wärmeerzeugung auf die kombinierte Wärme- und Stromproduktion umzustellen. Dabei sollte die Verstromungseinheit so dimensioniert sein, dass die anfallende Abwärmemenge den Wärmebedarf im Sommer decken kann und die KWK-Anlage somit das ganze Jahr hindurch effizient betrieben wird. Der Brennstoffbedarf erhöht sich im Vergleich zur ausschließlichen Wärmeproduktion nur in begrenztem Ausmaß.

Strom aus Biogas

Feste Biomasse eignet sich vor allem zur Bereitstellung von Bandlast und Fernwärme, erneuerbares Gas kann auch zur Abdeckung von Spitzenlasten eingesetzt werden.

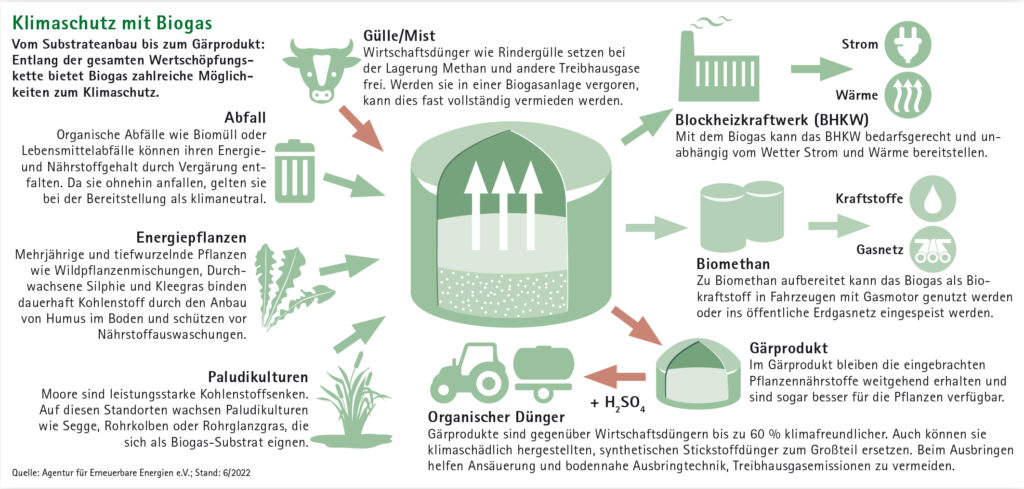

Bei der Stromerzeugung aus Biogas gilt es, Flächenkonkurrenzen zur Lebens- und Futtermittelproduktion zu vermeiden. Für die Landwirtschaft hat die Lebensmittelproduktion höchste Priorität. Beides – Lebensmittel- und Bioenergieproduktion – ist bei vorausschauendem Handeln nebeneinander möglich. Es braucht intelligente Konzepte, um die Produktion von Lebens- und Futtermitteln, Rohstoffen für die Industrie und von Biomasse für den Energiemarkt ohne große Verwerfungen auf den Märkten zu gewährleisten. Ein nicht unerhebliches Potenzial für den weiteren Ausbau der Biogasnutzung liegt im Einsatz von organischen Abfällen, Wirtschaftsdüngern, Zwischenfrüchten und Stroh. Überall dort, wo der Einsatz in größeren Biogasanlagen logistisch möglich ist, sollte das erzeugte Biogas künftig vorwiegend in Richtung Treibstoffmarkt oder Einspeisung in das Gasnetz verwertet werden. Forscher der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) gehen davon aus, dass bis 2050 sämtliche Haushalte in Österreich, die derzeit fossiles Erdgas verwenden, mit grünem Gas (Biogas oder synthetisches Methan) heizen könnten.

Auch für Biogas wurden wichtige Weichenstellungen im EAG vorgenommen.

Für neue Biogasanlagen mit Fokus auf die gekoppelte Strom- und Wärmeproduktion darf der geplante Standort nicht näher als 10 km Luftlinie zum nächsten Gasnetz (Einspeisepunkt) liegen. Zudem darf die elektrische Leistung der Anlage höchstens 250 kW betragen. Werden diese Voraussetzungen sowie Effizienz- und Substratvorgaben eingehalten, kann eine Marktprämie für den eingespeisten Strom beantragt werden.

Liegt eine Gasleitung in der Nähe des geplanten Standorts, ist keine Marktprämie vorgesehen. Der produzierte Strom muss in diesem Fall ausschließlich über den freien Markt verkauft oder selbst genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Produktion von Biomethan für die Einspeisung in das Gasnetz. Das Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) soll sicherstellen, dass die heimische Biogasproduktion bis 2030 auf 7,5 TWh pro Jahr (entspricht etwa 750 Millionen m3 Erdgas) ausgebaut wird, um damit die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. 2022 speisten 14 Biogasanlagen 137 GWh Biomethan ins Erdgasnetz ein – ein Bruchteil (1,8 Prozent) des anvisierten Zielwertes.

Nicht überall kann Biomethan in das Gasnetz eingespeist werden. Entweder, weil keine Gasleitung in unmittelbarer Nähe ist oder weil der Rohstoff nicht ausreicht. Insgesamt ist in rund 280 österreichischen Gemeinden die Einspeisung von 650 Millionen m³ Biomethan denkbar.